連載開始!

↓

第1回

『平成文学・私史』

浦澄彬 著

第1章 平成時代直前の文学部系大学生

その1「小松左京とニアミスだった大学入学・有名人の多い大学」

平成になる直前の1985年、昭和60年に大学入学したのだが、その大学を選んだ理由は、ちょっとミーハーな理由で、そこにSF作家の小松左京が教えに来ていたというものだ。

高3の春、進路に迷っていて、小説家になるためにどこの大学が最もいいか?という無理な選択を探していたのだが、その当時、今でいう「クリエイティブ・ライティング」「創作」課程のある大学は、日本では日大と大阪芸術大学だけだった。

別にそういうコースに行かなくても小説を書くことはできるのだが、高3の時には自分は小説家になると固く心に決めていたので、できればそういった進学先に行きたいと考えていたのだ。

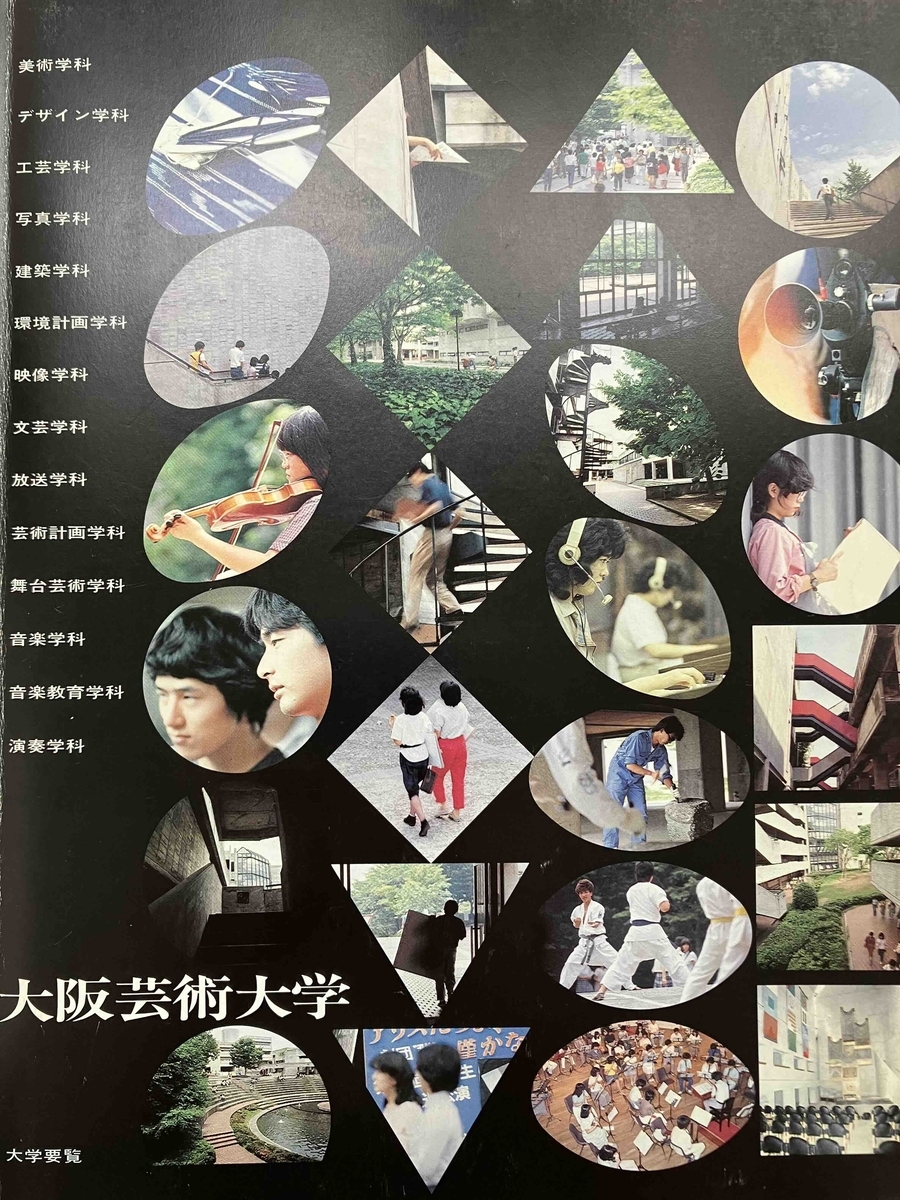

この当時、大阪芸大は「芸術学部」だけの単科大学で、中で学科に分かれているので、進学的には実技優先、偏差値は出ないというようなところだった。大阪近隣の大学の文学部を普通に受けることも考えたが、芸大の案内パンフをめくっていて、目が釘付けになった。

小松左京が、教えにきている?

この頃、SF小説をよく読んでいたので、小松左京は神のような存在だった。ちなみに、母校の高校OBには筒井康隆がいた。筒井康隆と小松左京は当時、星新一と合わせて日本SF3大作家だった。

その小松左京に、直接教わることのできる大学が、大阪に、ある?

そんなわけで、受験先はその場で決まった。

もっとも、受験自体は簡単だった。当時も今も府内で進学校に分類される高校の生徒だったため、レベル的には十分で、学科試験は易しかった。実技試験も、文芸学科の場合は小論文と面接なので難なくクリアできた。

同期の友人たちがこれからいよいよ受験本番、というときには筆者はすでに進学先が決まって、あとは卒業を待つだけ、という生活だった。せっせと本を読み、文章の練習をし、来るべき作家修行に備えて準備怠りなかった。

ところが、である。世の中そう甘くはない。

いざ、1985年の春、大阪芸大の文芸学科に入学してみると、なんと小松左京がいない。

事実は単純なことだった。筆者の入学とすれ違いで、小松左京先生は大学をお辞めになっていたというわけだ。まさか、そんなことがあるとは。しかし考えてみると(考えるまでもなく)、前年度の案内パンフに載っている先生方が、翌年もそのままいるとは限らない。

かくして、小松左京とはニアミスで終わったのだった。

ちなみに、その後ずいぶん経ってから、実物の小松左京と会った、というより遠目に眺めたことがあった。

大阪芸大を卒業後ほどなく、大阪で「花と緑の博覧会」が開催されたが、そのプロデューサーを小松左京がやっていた。花博の巨大イベント「ガイア」という野外オペラの練習の際に、遠くで指示を出す小松左京の姿を拝んだのだった。筆者は高校の頃からやっていた合唱でその野外オペラに参加しただけで、近くに寄ることもできないので、本当に遠くから眺めていただけだった。それでも、文学ではなく音楽の趣味が幸いして、念願の小松左京を拝見することは叶ったのだった。

※小松左京HP

https://sakyokomatsu.jp/花博ランドスケープオペラ「ガイア」リ/

小松左京は70年万博に関係して以来、巨大イベントのプロデューサーとしても(むしろそちらの方で)世間に知られた。花博のイベント「ガイア」は、時代に先んじてエコロジーを提唱する催しで、音楽も演出も本格的な作品だったが、今となってはほぼ忘れ去られている。

※花博イベント「ガイア」の音楽は芸能山城組が担当

芸能山城組 翠星交響楽

さらに余談だが、小松左京とのご縁はこれだけだったのだが、もう一人の憧れのSF作家・筒井康隆とは、その後ずいぶん経ってからお目にかかることができた。それも、共演者として、である。あるテレビ番組への出演でご一緒したのだが、控え室でご挨拶してサインもいただき、高校時代からの念願だった対面を果たすことができたのだった。

さて、大阪芸術大学の方に話を戻すと、現在では卒業生(中退含め)に有名人が多いことでも知られている。今となっては、おそらく最も有名な大阪芸大OB(中退だが)は、アニメ監督の庵野秀明だろう。

庵野は1980年の入学生のはずで、3回生中退なので、筆者はちょうどすれ違いであり学内での接触はもちろんなかった。学科も違うため、残念ながら学内で彼の在学中の噂を聞いた覚えもない。

だが、その後もちろん、彼の監督したアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』はテレビ放映で観ていたし、いまに至るまで庵野作品は好きでよく観ている。その人と同じ大学に在籍していたというのは、まあ喜ばしいことではある。

ちなみに、庵野と同じ学科にはともにガイナックスを作る面々が揃っていたし、同時期にのちの漫画家の島本和彦、士郎正宗もいたという。けれど、すれ違いだったこともあるのだろうけど、筆者の在学していた頃の文芸学科には、同じ大学内のアニメ・漫画関係の噂はほぼ伝わってこなかった。

そこが、ちょっと不思議なのだ。単科大学で一つのキャンパスにほぼ全部、多数の別ジャンルの学科が同居しているという独特の環境でありながら、サークルなどで同じ場にいないと、他学科の話などはなかなか伝わってこない。

もちろん、1、2回生の頃に一般教養や語学、体育で他学科の学生と接触はある。筆者もそういう機会に、他学科の同学年と知り合ったり、友人になったりもした。それでも、たまたまなのかもしれないが、同じ学年で他学科の誰彼がのちに世間で有名人になった話は、まだ聞かない。巡り合わせが悪かったのだろうか。

それまでの大阪芸大で最も世間に知られた卒業生は、なんといっても世良公則だった。「ツイスト」のボーカルとして当時は歌番組でもよく出ていたし、ヒット曲の数々をリアルタイムで視聴しているので、大阪芸大関連では一番、印象的だった。すでに10年近く前の卒業生であり、筆者が小学生の頃にはもう歌番組の常連だった。

そのほかの大阪芸大卒業生では、漫画家に著名な人が多い。だが残念ながら同じ年代の学生には、のちの有名人はどうやら少ないようだ。特に、文芸学科卒業生で、世間に名の知られた人は、ごく限られる。その中で、なんといってもビッグネームは中島らもだ。他に、芥川賞のモブ・ノリオや、ミステリー作家の近藤史恵、それに嶽本野ばらも著名だ。

面白いことに(面白くないだろうけど)大阪芸大の出身のクラシック音楽では、大して有名な演奏家がいない(本当はいるのかもしれないが、世間的に有名な人は見かけない)。大阪芸大の音楽系の先生には、昔も今も有名アーティストが多いのに、卒業生が先生を超えられないのでは、ちょっと残念だ。

卒業生の有名人は芸能系の人が圧倒的に多いので、「大阪芸能大学」というあだ名もある。芸能人、芸人だけでなく、有名声優も卒業生にいるので、世間的には、芸能大学でちょうどいいのかもしれない。

(続く)

作家

浦澄彬(うらずみ あきら)

1998年、小説『パブロのいる店で』(澪標)刊行。

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784944164202

2000年、村上春樹論の連載で関西文学選奨奨励賞受賞。

同年、評論『村上春樹を歩く』(彩流社)刊行。

https://www.sairyusha.co.jp/book/b10017327.html

2023年、『村上春樹の猿〜獣と嫉妬と謎の死の系譜』(電子版)刊行。

2024年、新刊発売予定

※Amazon 著者ページ

https://www.amazon.com/author/beunique

別名義で、村上春樹論や司馬遼太郎論、「涼宮ハルヒ」論などの講義・講演を各地の市民講座などで実施。

大阪や阪神間で読書会、文学散歩など文芸ソムリエとして活動。テレビ・ラジオ出演多数。

English version

Akira Urazumi

(Hin Urazumi)

1998

'At the store where Pablo is'

MIOTSUKUSHI

2000

Kansai Literature Award

2000

'Walking through Haruki Murakami'

SAIRYUSYA

2023

'MURAKAMIHARUKINOSARU KEMONOTOSHITTOTONAZONOSHINOKEIFU'

by URAZUMIHIN (Author)

Format: Kindle Edition

2024

New book to be released

<iframe src="https://blog.hatena.ne.jp/doiyutaka/doiyutaka.hatenadiary.org/subscribe/iframe" allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" width="150" height="28"></iframe>